目录

快速导航-

名家看台 | 散文二题

名家看台 | 散文二题

-

叙事文本 | 捕风岛后遗症(中篇小说)

叙事文本 | 捕风岛后遗症(中篇小说)

-

叙事文本 | 荒原书店(短篇小说)

叙事文本 | 荒原书店(短篇小说)

-

叙事文本 | 遗落在城北的钟声(中篇小说)

叙事文本 | 遗落在城北的钟声(中篇小说)

-

叙事文本 | 远方有所寄(短篇小说)

叙事文本 | 远方有所寄(短篇小说)

-

叙事文本 | 惩罚(短篇小说)

叙事文本 | 惩罚(短篇小说)

-

叙事文本 | 另一个老曾(短篇小说)

叙事文本 | 另一个老曾(短篇小说)

-

散文高地 | 涪江叙事

散文高地 | 涪江叙事

-

散文高地 | 野枣子与疯女人

散文高地 | 野枣子与疯女人

-

散文高地 | 苦桃香

散文高地 | 苦桃香

-

散文高地 | 终极之地

散文高地 | 终极之地

-

散文高地 | 哨楼村的琴音

散文高地 | 哨楼村的琴音

-

新诗现场 | 冰雕(组诗)

新诗现场 | 冰雕(组诗)

-

新诗现场 | 归与寻(组诗)

新诗现场 | 归与寻(组诗)

-

新诗现场 | 短歌行

新诗现场 | 短歌行

-

经典的十二种凝视 | 主持人语

经典的十二种凝视 | 主持人语

-

经典的十二种凝视 | 网络文学也需要学术化和历史化

经典的十二种凝视 | 网络文学也需要学术化和历史化

-

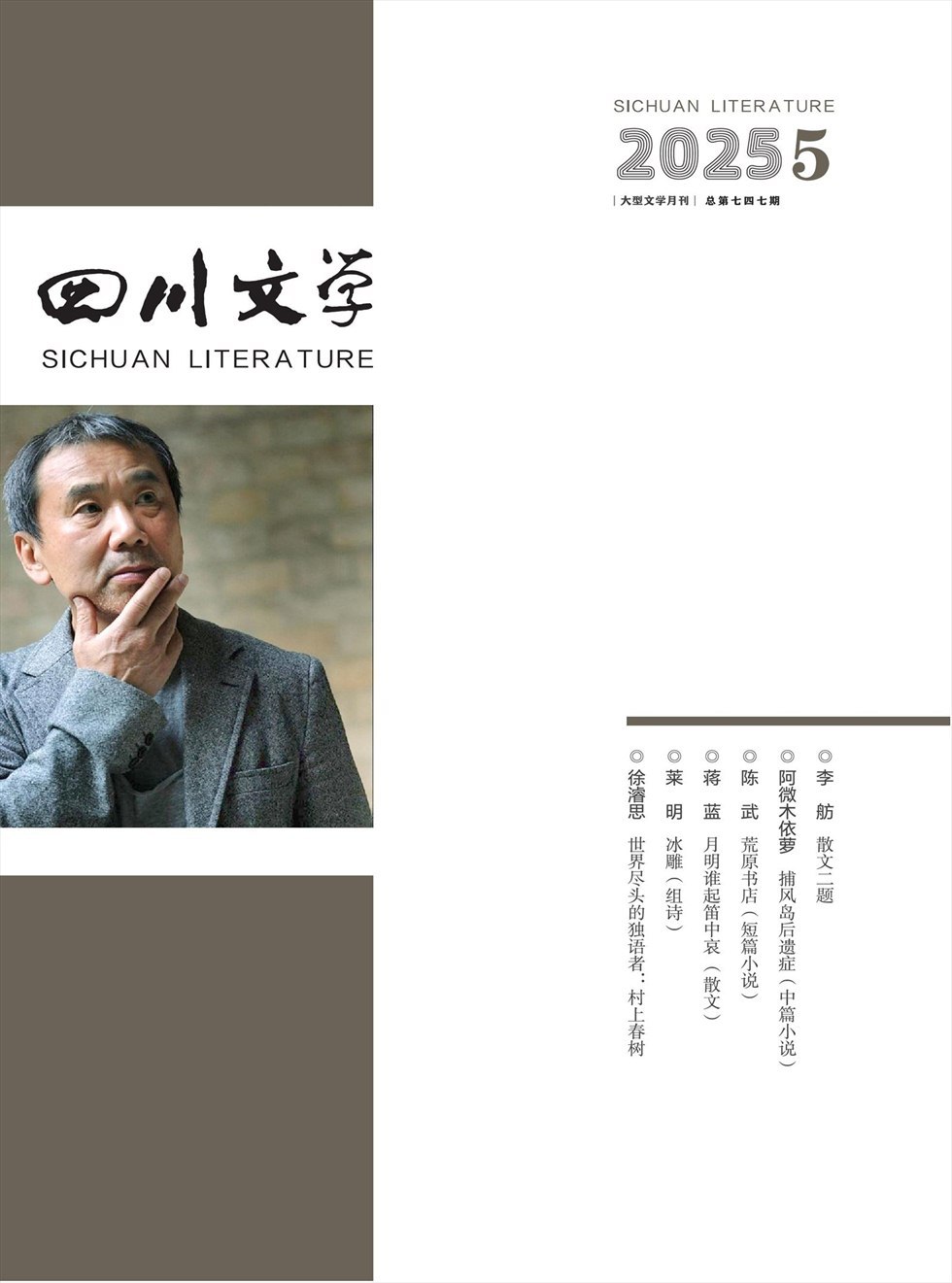

经典的十二种凝视 | 世界尽头的独语者:村上春树

经典的十二种凝视 | 世界尽头的独语者:村上春树

登录

登录