目录

快速导航-

卷首 | 构建具有中国特色的职业技术教育学自主知识体系

卷首 | 构建具有中国特色的职业技术教育学自主知识体系

-

改革前瞻 | 中国高等职业教育学术研究的校际科研合作网络分析

改革前瞻 | 中国高等职业教育学术研究的校际科研合作网络分析

-

改革前瞻 | 职业院校科研核心与边缘主题识别研究:基于大模型的社会网络分析

改革前瞻 | 职业院校科研核心与边缘主题识别研究:基于大模型的社会网络分析

-

改革前瞻 | 社会网络视角下职业教育学术话语主题演变研究

改革前瞻 | 社会网络视角下职业教育学术话语主题演变研究

-

改革前瞻 | 职业教育研究如何兼顾原创性与时代性

改革前瞻 | 职业教育研究如何兼顾原创性与时代性

-

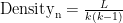

创新视域 | 职业教育与中国式现代化:耦合样态及优化路向

创新视域 | 职业教育与中国式现代化:耦合样态及优化路向

-

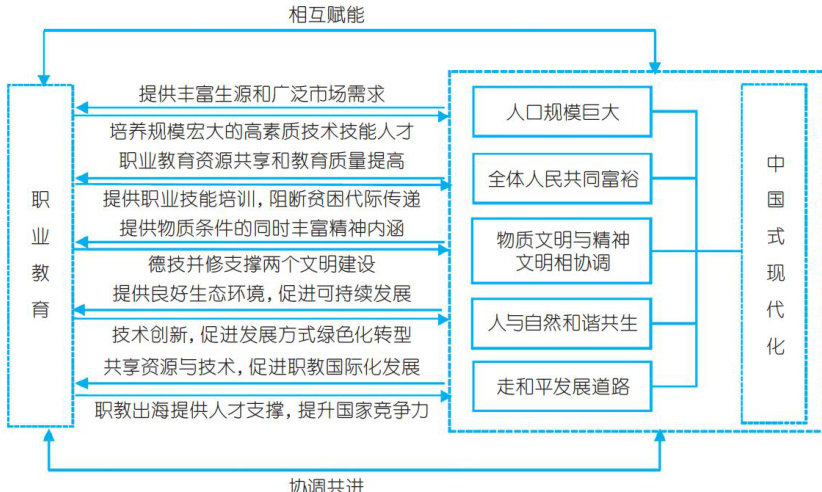

院校建设 | 如何建设特色鲜明的高水平职业本科学校

院校建设 | 如何建设特色鲜明的高水平职业本科学校

-

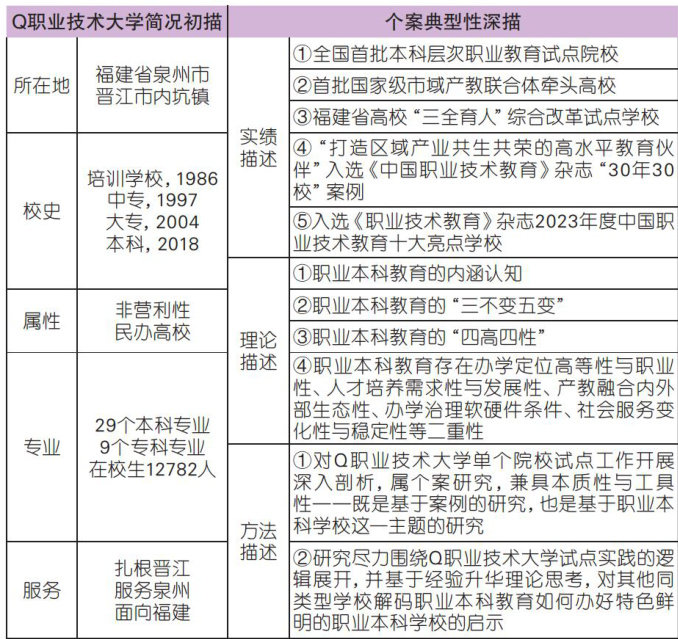

院校建设 | 高质量发展背景下职业本科院校办学定位响应逻辑、现实审视与优化策略

院校建设 | 高质量发展背景下职业本科院校办学定位响应逻辑、现实审视与优化策略

-

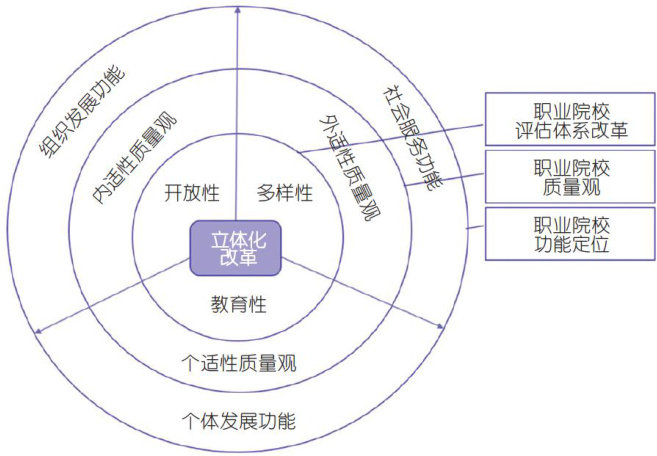

教育评价 | 功能定位转型视域下职业院校质量评估体系改革探析

教育评价 | 功能定位转型视域下职业院校质量评估体系改革探析

-

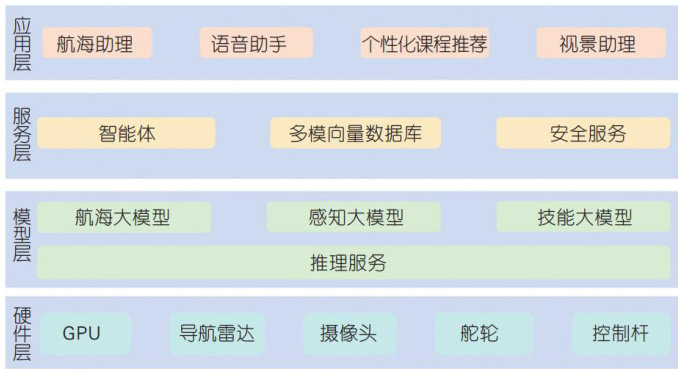

教育数字化 | 生成式人工智能赋能职业教育数字化转型的协同创新机制研究

教育数字化 | 生成式人工智能赋能职业教育数字化转型的协同创新机制研究

-

终身学习 | 应对人口老龄化的老年教育支持体系:内在逻辑及构建路径

终身学习 | 应对人口老龄化的老年教育支持体系:内在逻辑及构建路径

过往期刊

更多-

职业技术教育

2025年35期 -

职业技术教育

2025年34期 -

职业技术教育

2025年33期 -

职业技术教育

2025年32期 -

职业技术教育

2025年31期 -

职业技术教育

2025年30期 -

职业技术教育

2025年29期 -

职业技术教育

2025年28期 -

职业技术教育

2025年27期 -

职业技术教育

2025年26期 -

职业技术教育

2025年25期 -

职业技术教育

2025年24期 -

职业技术教育

2025年23期 -

职业技术教育

2025年22期 -

职业技术教育

2025年21期 -

职业技术教育

2025年20期 -

职业技术教育

2025年19期 -

职业技术教育

2025年18期 -

职业技术教育

2025年17期 -

职业技术教育

2025年16期 -

职业技术教育

2025年15期 -

职业技术教育

2025年14期 -

职业技术教育

2025年13期 -

职业技术教育

2025年12期 -

职业技术教育

2025年11期 -

职业技术教育

2025年10期 -

职业技术教育

2025年09期 -

职业技术教育

2025年08期 -

职业技术教育

2025年07期 -

职业技术教育

2025年06期 -

职业技术教育

2025年05期 -

职业技术教育

2025年04期 -

职业技术教育

2025年03期 -

职业技术教育

2025年02期 -

职业技术教育

2025年01期

登录

登录