目录

快速导航-

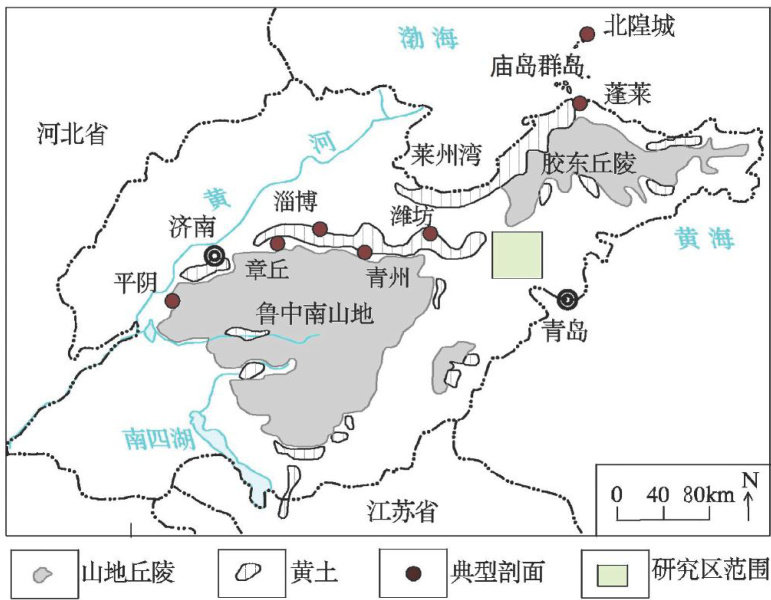

地质与矿产 | 胶莱盆地中部晚更新世大站组黄土特征及其地质意义

地质与矿产 | 胶莱盆地中部晚更新世大站组黄土特征及其地质意义

-

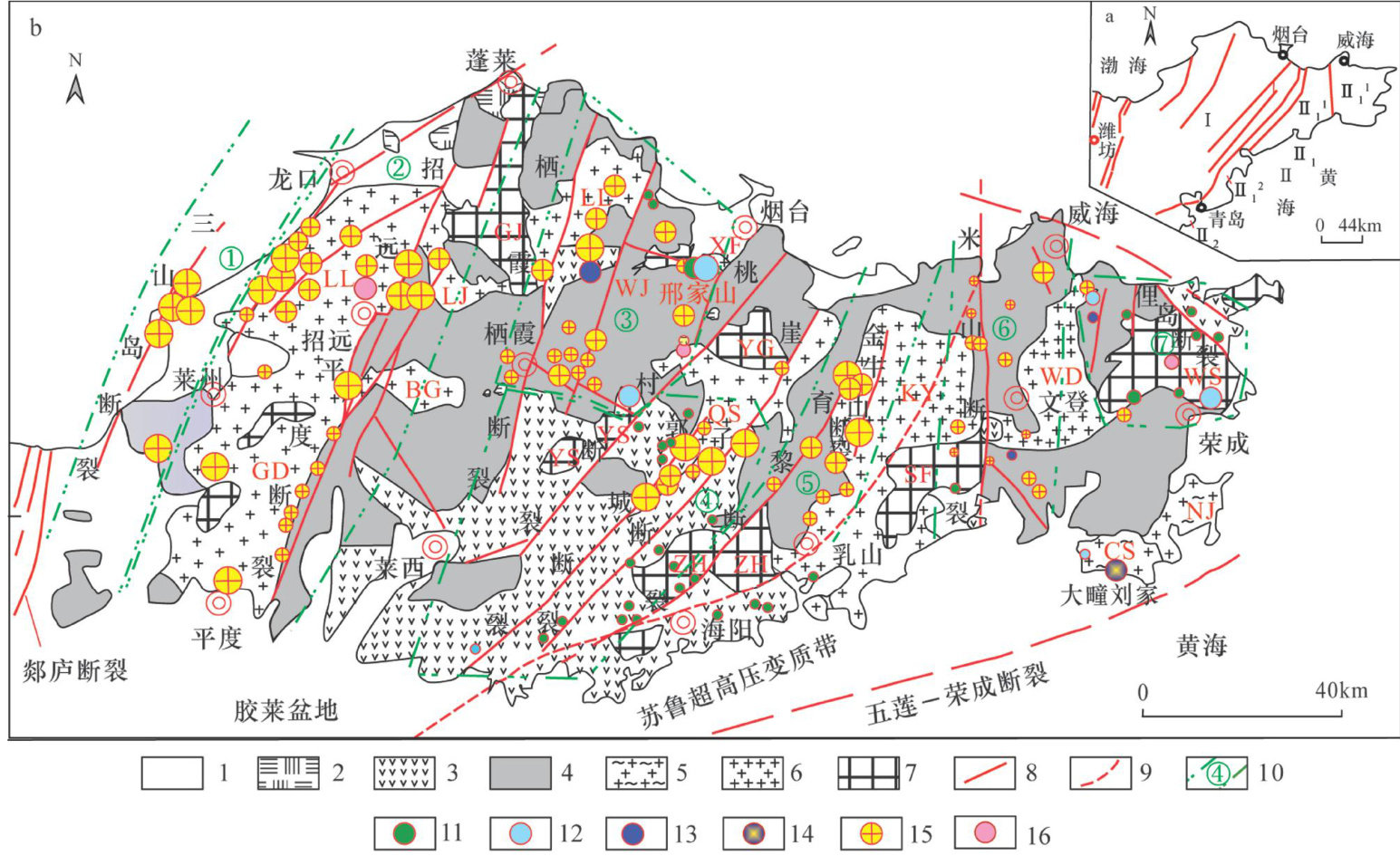

地质与矿产 | 牟乳成矿带北段西王从地区金矿深部地质特征与找矿潜力

地质与矿产 | 牟乳成矿带北段西王从地区金矿深部地质特征与找矿潜力

-

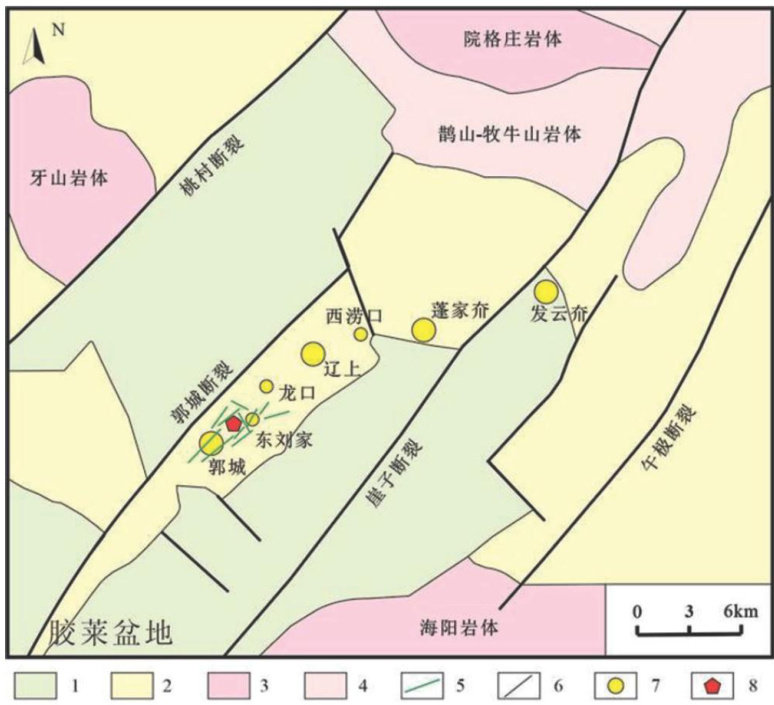

地质与矿产 | 郭城金矿区镁铁质岩脉中 硅酸盐 碳酸盐 硫酸盐球粒的矿物学特征

地质与矿产 | 郭城金矿区镁铁质岩脉中 硅酸盐 碳酸盐 硫酸盐球粒的矿物学特征

-

地质与矿产 | 山东莱芜一淄博地区稀土矿成矿规律及找矿前景

地质与矿产 | 山东莱芜一淄博地区稀土矿成矿规律及找矿前景

-

水工环地质 | 水系沉积物地质资料二次开发利用的应用浅析

水工环地质 | 水系沉积物地质资料二次开发利用的应用浅析

-

水工环地质 | 山东日照滨海湿地沉积物有机碳储量特征及影响因素

水工环地质 | 山东日照滨海湿地沉积物有机碳储量特征及影响因素

-

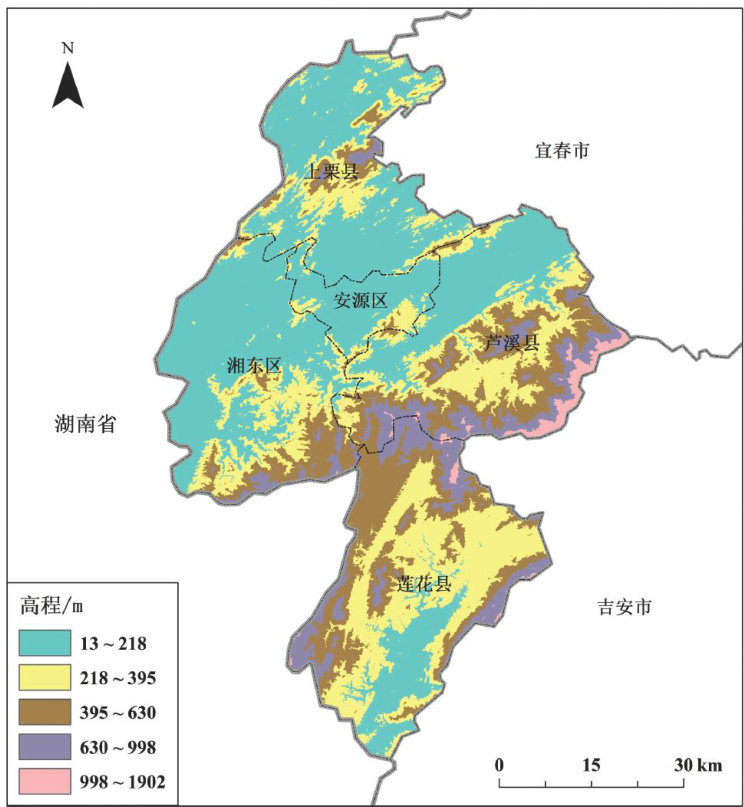

水工环地质 | 基于LT-1卫星的山地丘陵地质灾害隐患识别

水工环地质 | 基于LT-1卫星的山地丘陵地质灾害隐患识别

-

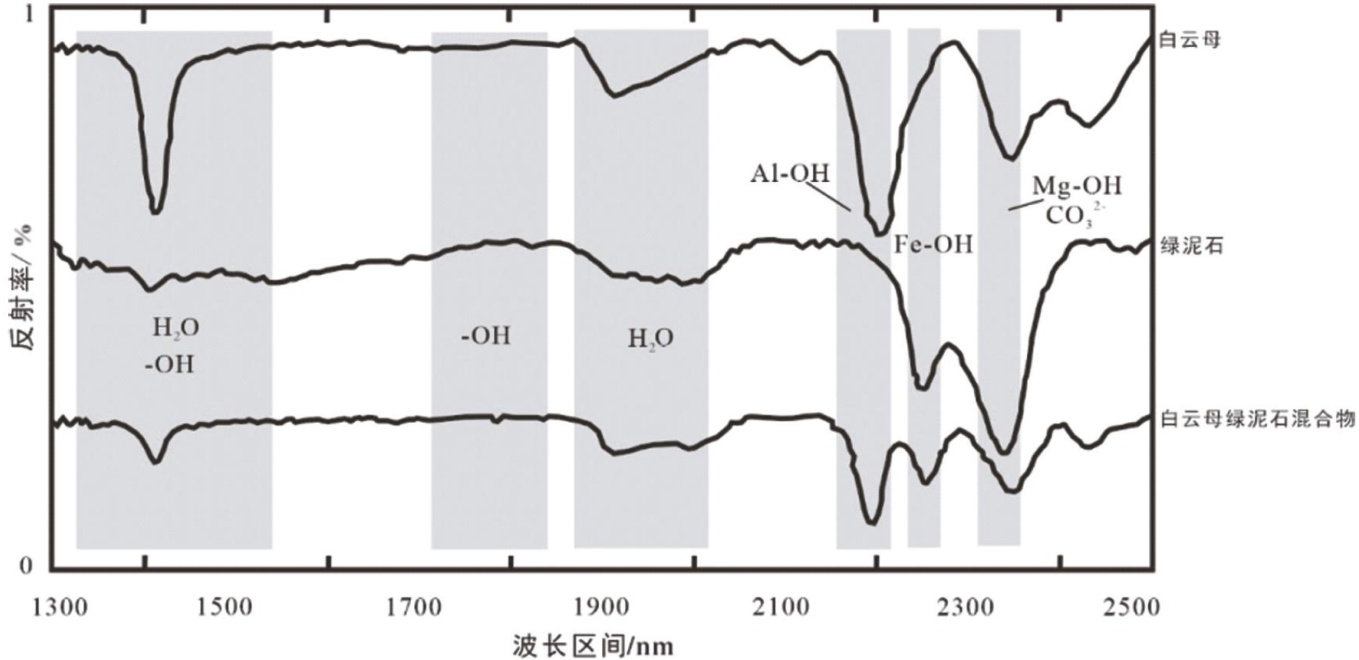

技术方法 | 短波红外光谱技术在山东省矿产勘查中的应用及展望

技术方法 | 短波红外光谱技术在山东省矿产勘查中的应用及展望

-

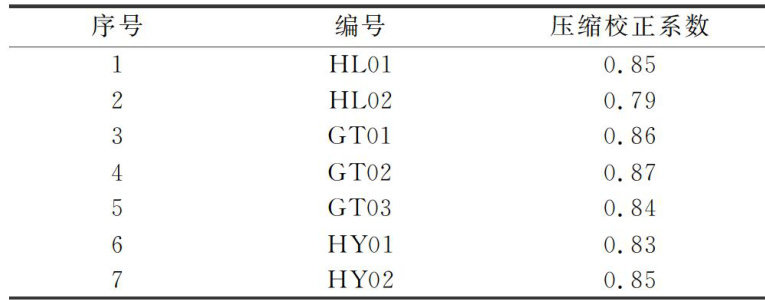

技术方法 | 鲁西南厚煤层顶板覆岩“两带”高度影响因素研究

技术方法 | 鲁西南厚煤层顶板覆岩“两带”高度影响因素研究

-

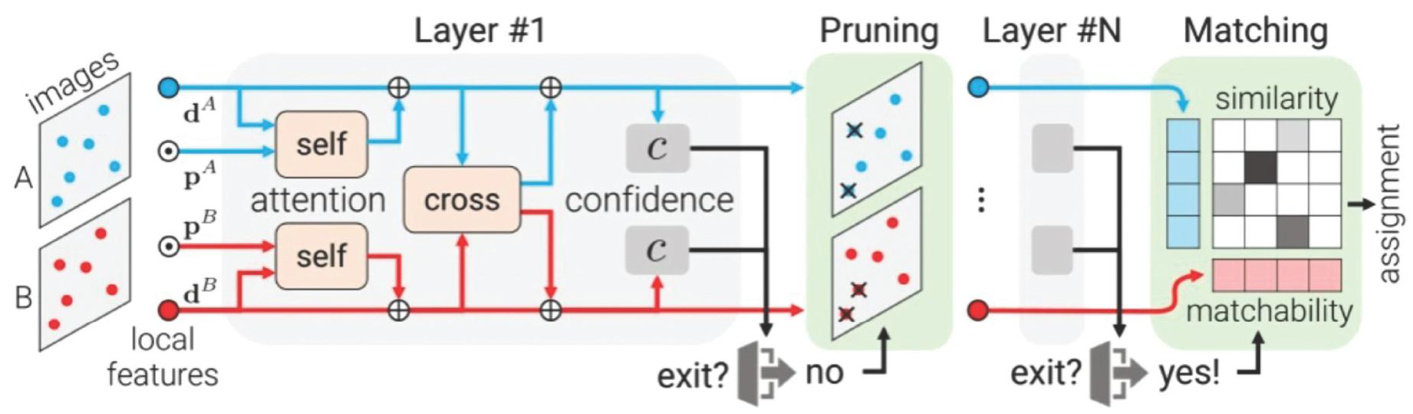

技术方法 | -种基于特征像控库的实景三维更新方法

技术方法 | -种基于特征像控库的实景三维更新方法

-

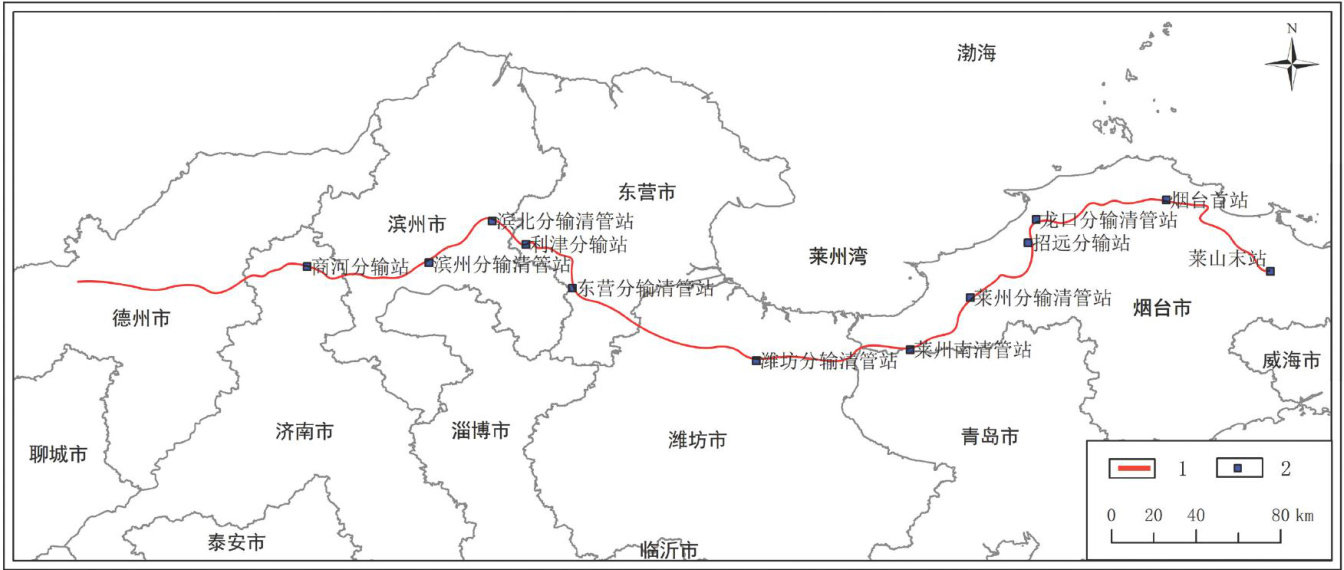

技术方法 | 基于人工智能与大数据的天然气长输管线选址与方案分析

技术方法 | 基于人工智能与大数据的天然气长输管线选址与方案分析

-

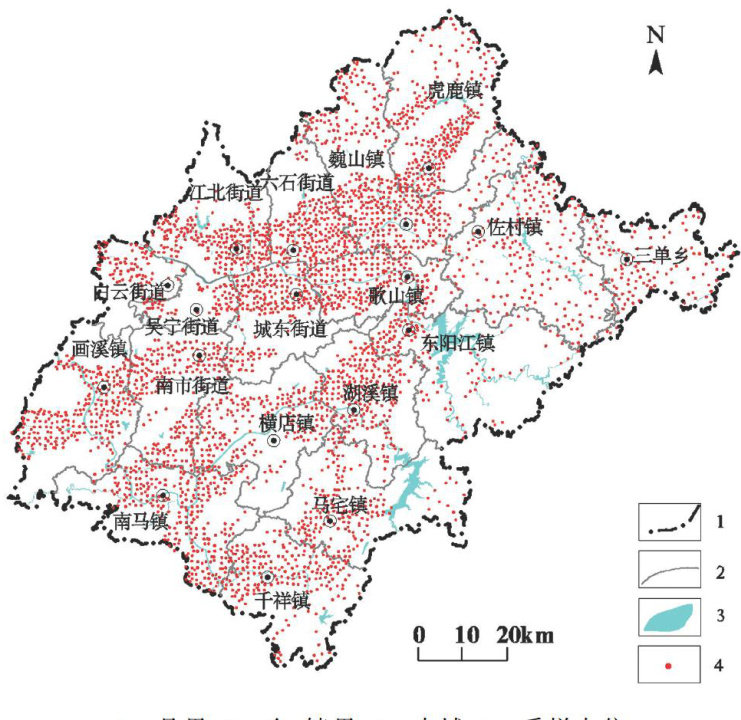

自然资源管理与规划 | 浙江省东阳市农田土壤养分空间分布特征

自然资源管理与规划 | 浙江省东阳市农田土壤养分空间分布特征

-

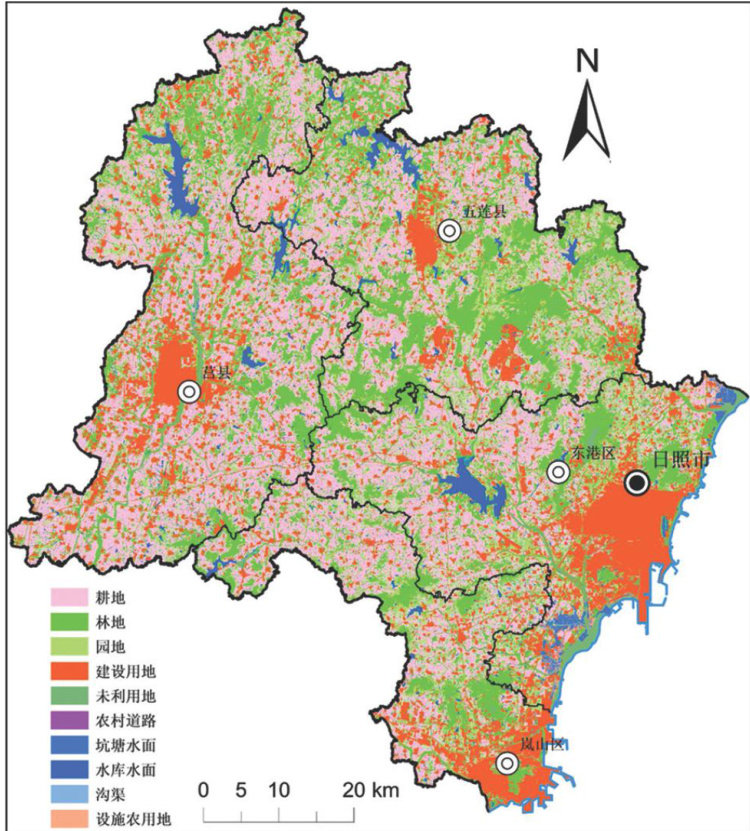

自然资源管理与规划 | 山东省日照市耕地空间布局优化提升难点及对策研究

自然资源管理与规划 | 山东省日照市耕地空间布局优化提升难点及对策研究

登录

登录