目录

快速导航-

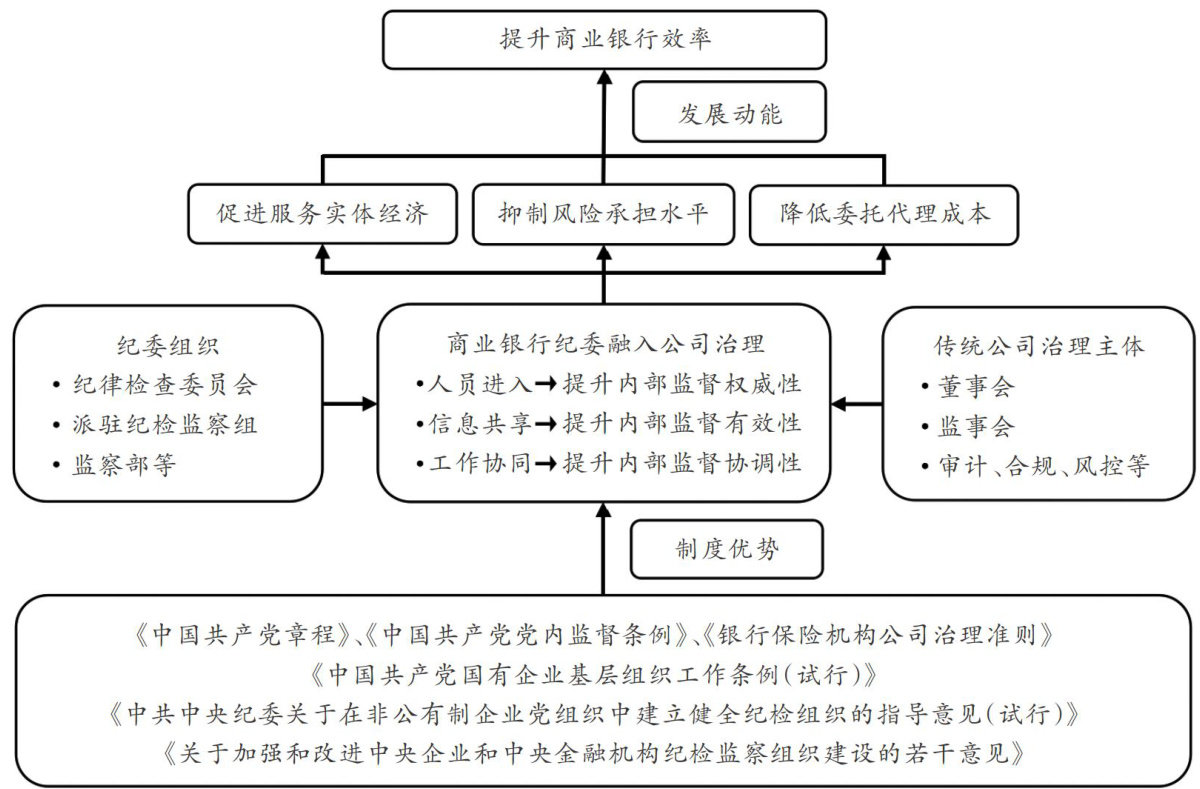

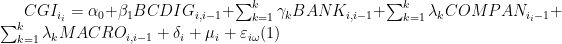

国家治理与经济发展 | 纪委融入公司治理如何影响商业银行效率

国家治理与经济发展 | 纪委融入公司治理如何影响商业银行效率

-

国家治理与经济发展 | 政府诚信履约与企业专业化分工

国家治理与经济发展 | 政府诚信履约与企业专业化分工

-

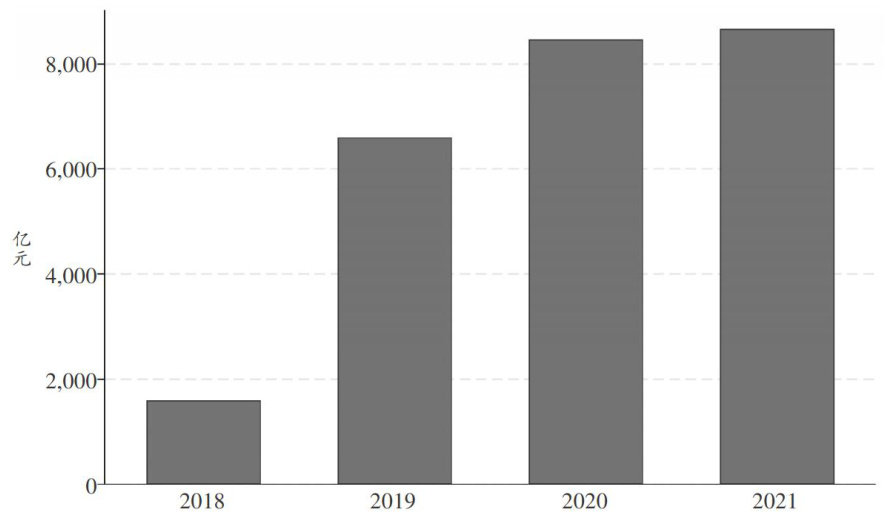

国民经济运行与管理 | 数字金融发展促进企业跨区域投资了吗?

国民经济运行与管理 | 数字金融发展促进企业跨区域投资了吗?

-

国民经济运行与管理 | 银企数字化耦合对企业绿色创新的影响研究

国民经济运行与管理 | 银企数字化耦合对企业绿色创新的影响研究

-

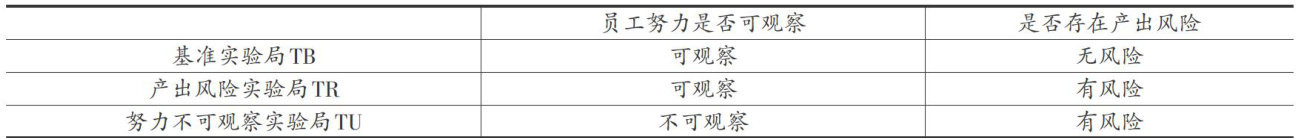

国民经济运行与管理 | 非对称信息、产出风险与劳资互惠行为

国民经济运行与管理 | 非对称信息、产出风险与劳资互惠行为

-

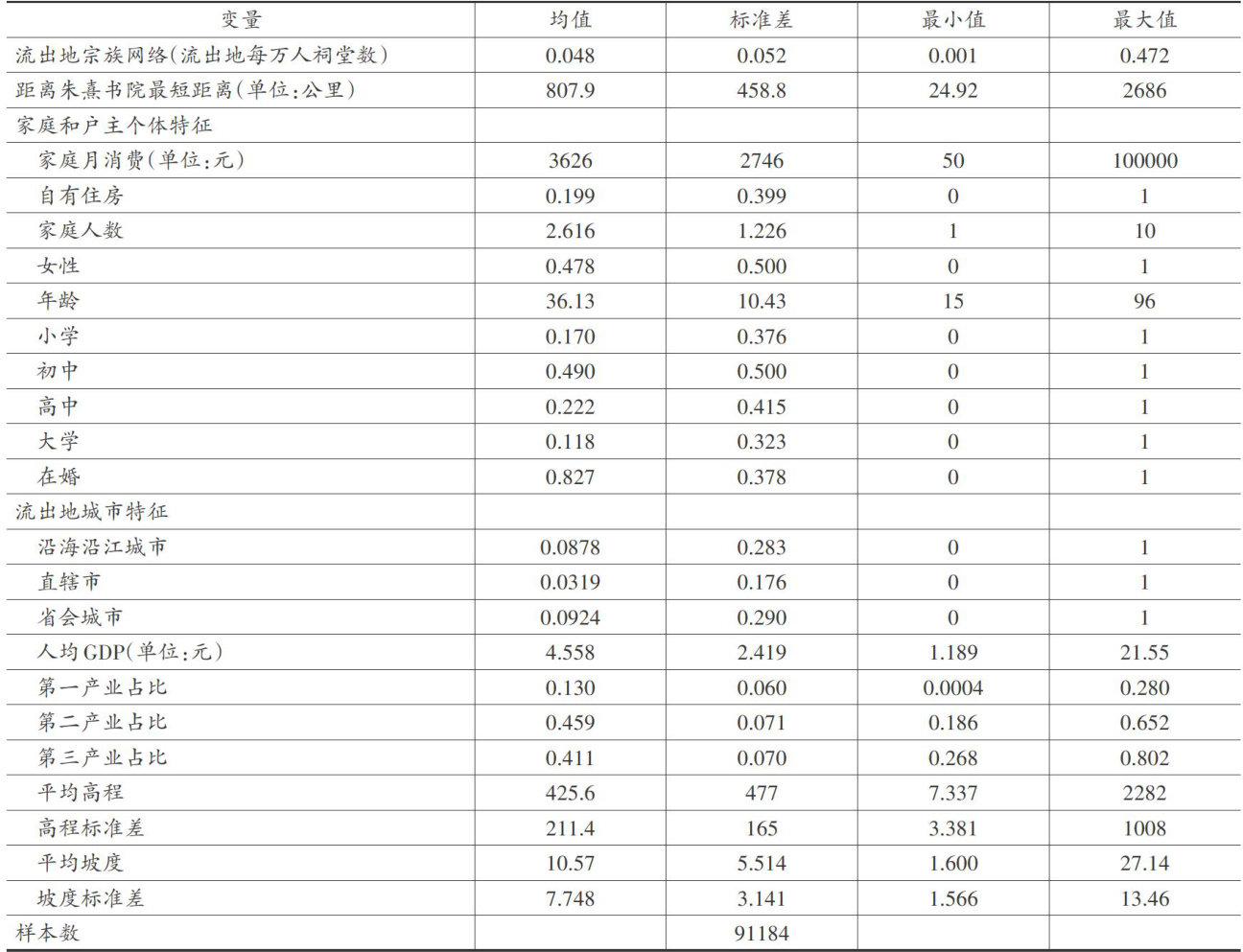

国民经济运行与管理 | 农村流动人口的企业家精神与扩大消费内需

国民经济运行与管理 | 农村流动人口的企业家精神与扩大消费内需

-

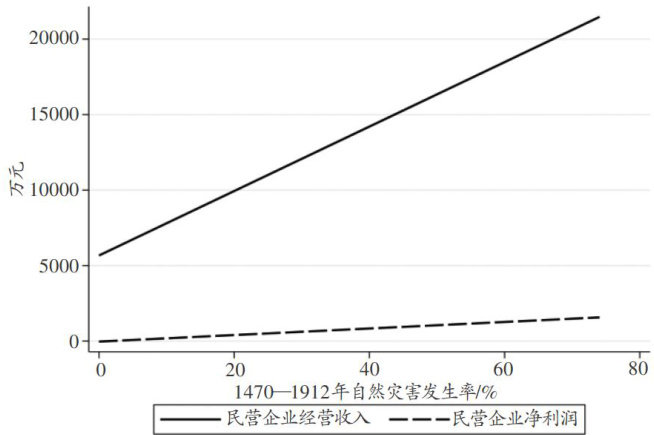

产业发展与企业提质 | 塞翁失马焉知非福:灾害、宗族与民营企业发展

产业发展与企业提质 | 塞翁失马焉知非福:灾害、宗族与民营企业发展

-

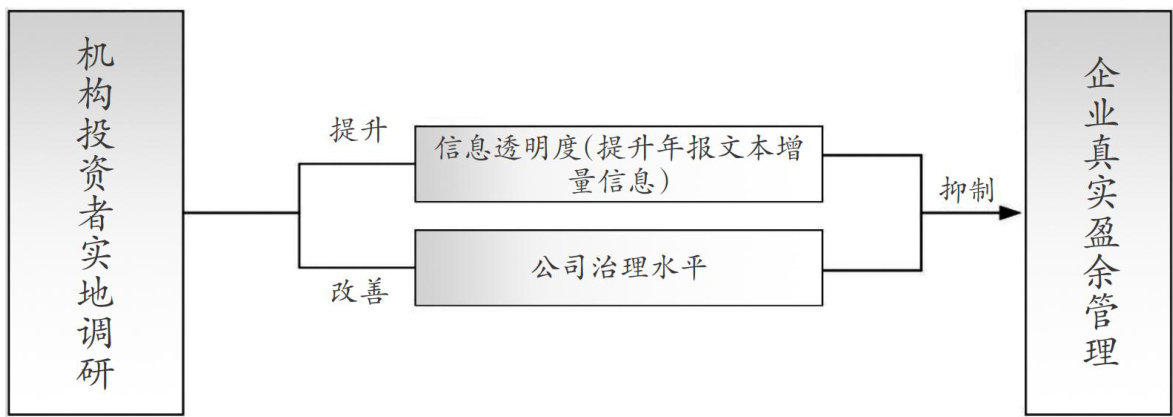

产业发展与企业提质 | 机构投资者实地调研与企业真实盈余管理:基于信息披露和公司治理视角的研究

产业发展与企业提质 | 机构投资者实地调研与企业真实盈余管理:基于信息披露和公司治理视角的研究

登录

登录