目录

快速导航-

专家论坛 | 睡眠剥夺与阿尔茨海默病的相关研究进展

专家论坛 | 睡眠剥夺与阿尔茨海默病的相关研究进展

-

论著·基础研究 | circ-SFMBT2通过对miR-491-5p的海绵作用靶向HOXA9在急性髓系白血病治疗反应中的作用

论著·基础研究 | circ-SFMBT2通过对miR-491-5p的海绵作用靶向HOXA9在急性髓系白血病治疗反应中的作用

-

论著·临床研究 | SIRI、eGFR、SCr水平与中老年冠心病患者冠状动脉狭窄程度的相关性研究

论著·临床研究 | SIRI、eGFR、SCr水平与中老年冠心病患者冠状动脉狭窄程度的相关性研究

-

论著·临床研究 | 中性粒细胞与淋巴细胞比值和超早期脑梗死NIHSS评分的相关性分析

论著·临床研究 | 中性粒细胞与淋巴细胞比值和超早期脑梗死NIHSS评分的相关性分析

-

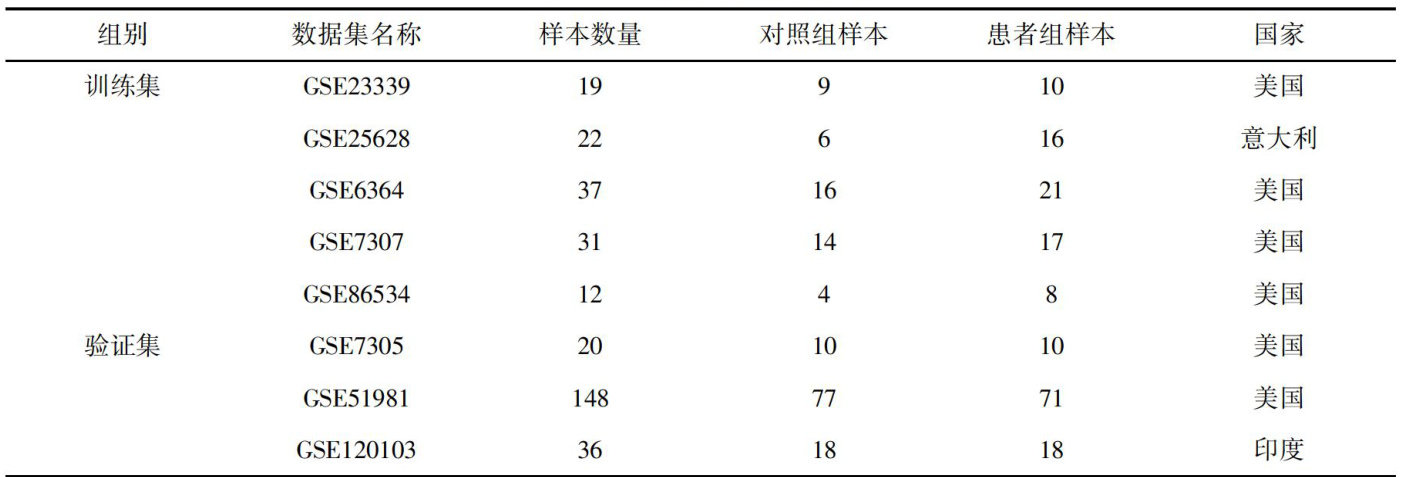

论著·临床研究 | 基于机器学习算法构建脂质代谢相关基因在子宫内膜异位症中的诊断模型

论著·临床研究 | 基于机器学习算法构建脂质代谢相关基因在子宫内膜异位症中的诊断模型

-

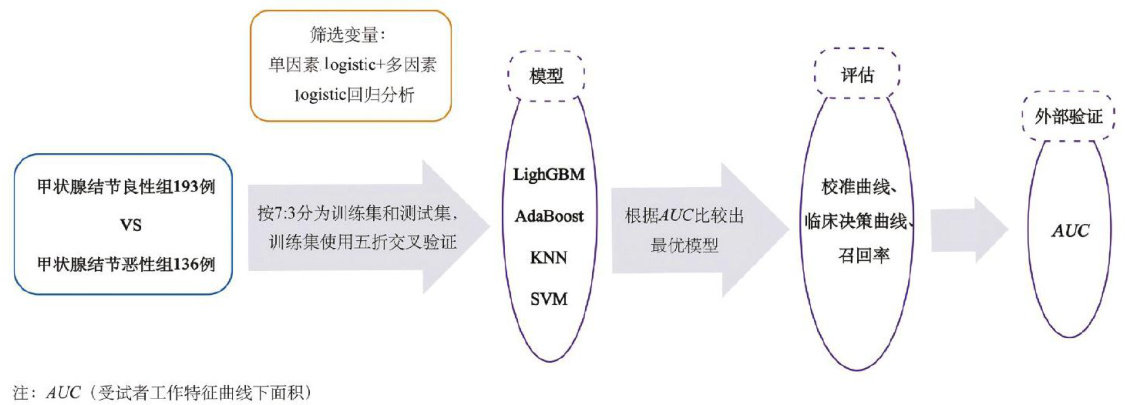

论著·临床研究 | 基于机器学习的女性甲状腺恶性结节预测模型的建立

论著·临床研究 | 基于机器学习的女性甲状腺恶性结节预测模型的建立

-

论著·临床研究 | 经皮穴位电刺激在取卵术中的镇痛效果研究

论著·临床研究 | 经皮穴位电刺激在取卵术中的镇痛效果研究

-

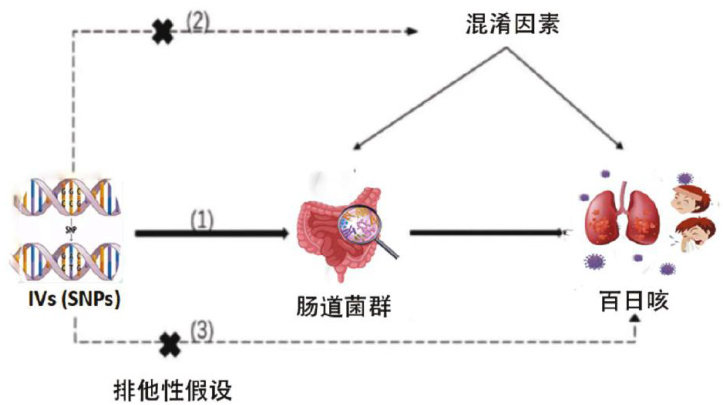

论著·流行病学 | 基于孟德尔随机化方法探讨473种肠道菌群与百日咳因果关系

论著·流行病学 | 基于孟德尔随机化方法探讨473种肠道菌群与百日咳因果关系

-

论著·调查研究 | 某医学院校学生焦虑、抑郁和睡眠质量的调查及其与人格障碍的初步分析

论著·调查研究 | 某医学院校学生焦虑、抑郁和睡眠质量的调查及其与人格障碍的初步分析

-

医学综述 | 尿酸与骨质疏松症的相关性研究进展

医学综述 | 尿酸与骨质疏松症的相关性研究进展

-

医学综述 | 环状RNA对缺血性卒中的脑保护机制研究进展

医学综述 | 环状RNA对缺血性卒中的脑保护机制研究进展

-

短篇与病例报道 | 老年免疫性血小板减少症合并慢性粒单核细胞白血病1例报道

短篇与病例报道 | 老年免疫性血小板减少症合并慢性粒单核细胞白血病1例报道

-

短篇与病例报道 | 黑斑息肉综合征1例病例报道并文献复习

短篇与病例报道 | 黑斑息肉综合征1例病例报道并文献复习

-

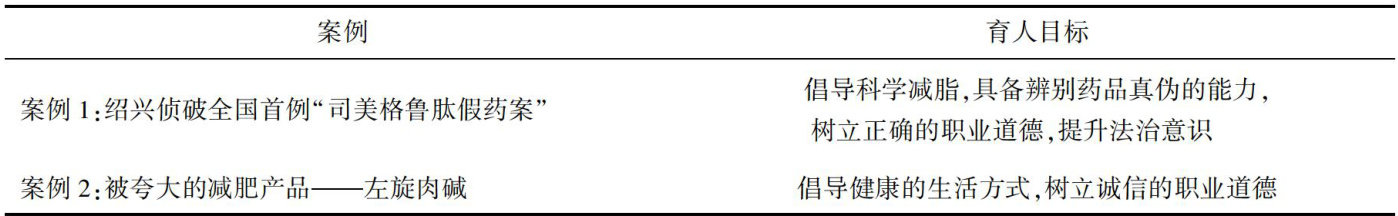

医学教育 | 基于“一模式、两中心、三结合”的生物化学教学改革与实践

医学教育 | 基于“一模式、两中心、三结合”的生物化学教学改革与实践

登录

登录