目录

快速导航-

非遗 | 四季非遗·夏

非遗 | 四季非遗·夏

-

非遗 | 东河戏:一颦一笑表千古 一叹一念皆是情

非遗 | 东河戏:一颦一笑表千古 一叹一念皆是情

-

非遗 | 从指尖到舌尖 绍兴水乡的非遗技艺

非遗 | 从指尖到舌尖 绍兴水乡的非遗技艺

-

非遗 | 南京抖空竹:别让空竹停留在过去

非遗 | 南京抖空竹:别让空竹停留在过去

-

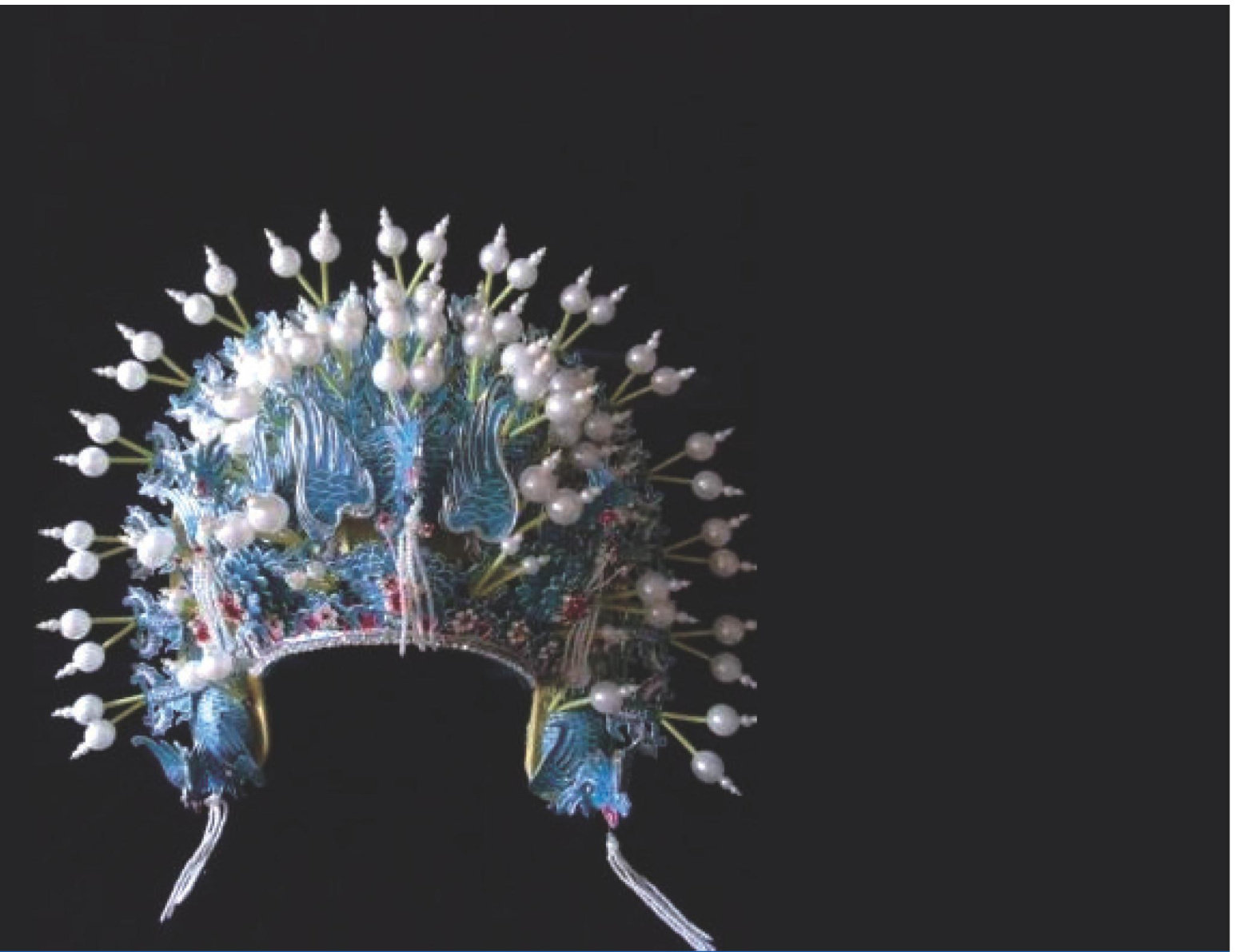

非遗 | 戏曲舞台上的盔头(一)

非遗 | 戏曲舞台上的盔头(一)

-

赏析 | 刘群玉摄影作品

赏析 | 刘群玉摄影作品

-

前沿 | 论肢体语言与喜剧、悲剧台词情感联动机制的对比与解析

前沿 | 论肢体语言与喜剧、悲剧台词情感联动机制的对比与解析

-

前沿 | 社区参与非遗旅游开发的动力机制与模式运行研究

前沿 | 社区参与非遗旅游开发的动力机制与模式运行研究

-

前沿 | “非遗“天琴与广西乡村旅游融合的路径研究

前沿 | “非遗“天琴与广西乡村旅游融合的路径研究

-

前沿 | 对王省吾器乐独奏 “河南板头曲”录音的音乐分析

前沿 | 对王省吾器乐独奏 “河南板头曲”录音的音乐分析

-

前沿 | 从象征主义视角解读《蝇王》

前沿 | 从象征主义视角解读《蝇王》

-

前沿 | 主题乐园射击类游戏的娱乐化多元化转型路径探析

前沿 | 主题乐园射击类游戏的娱乐化多元化转型路径探析

-

前沿 | 开展群众娱乐文化活动的策略分析

前沿 | 开展群众娱乐文化活动的策略分析

-

前沿 | 让中国唐诗文化在自媒体中“活”起来

前沿 | 让中国唐诗文化在自媒体中“活”起来

-

前沿 | 四川民族文化资源的旅游演艺产品开发现状及对策

前沿 | 四川民族文化资源的旅游演艺产品开发现状及对策

-

前沿 | 人工智能音乐创作的研究与探索

前沿 | 人工智能音乐创作的研究与探索

-

前沿 | 浅谈胶州秧歌对当地健身运动的社会作用

前沿 | 浅谈胶州秧歌对当地健身运动的社会作用

-

前沿 | 苏州评弹艺术的传承与保护探索

前沿 | 苏州评弹艺术的传承与保护探索

-

前沿 | 探讨舞蹈表演中角色形象的塑造与提升

前沿 | 探讨舞蹈表演中角色形象的塑造与提升

-

前沿 | 晋剧打击乐的传承与发展研究

前沿 | 晋剧打击乐的传承与发展研究

-

前沿 | 以“土”为“源”

前沿 | 以“土”为“源”

-

前沿 | 跨文化背景下音乐剧表演风格的本土化演绎研究

前沿 | 跨文化背景下音乐剧表演风格的本土化演绎研究

-

前沿 | 关于中国古典舞中“圆”的特征及应用探析

前沿 | 关于中国古典舞中“圆”的特征及应用探析

-

前沿 | 虚拟现实技术在数字媒体艺术创作中的实践与探索

前沿 | 虚拟现实技术在数字媒体艺术创作中的实践与探索

-

前沿 | 中国传统文化元素在视觉传达设计中的传承与创新探讨

前沿 | 中国传统文化元素在视觉传达设计中的传承与创新探讨

登录

登录