目录

快速导航-

非遗 | 这些技艺传承千年温暖烟火人间

非遗 | 这些技艺传承千年温暖烟火人间

-

非遗 | 张其仕:秉初心传承技艺守木雕艺术“一亩方田 ”

非遗 | 张其仕:秉初心传承技艺守木雕艺术“一亩方田 ”

-

非遗 | 扬州园林营造技艺 处处是烟波楼阁

非遗 | 扬州园林营造技艺 处处是烟波楼阁

-

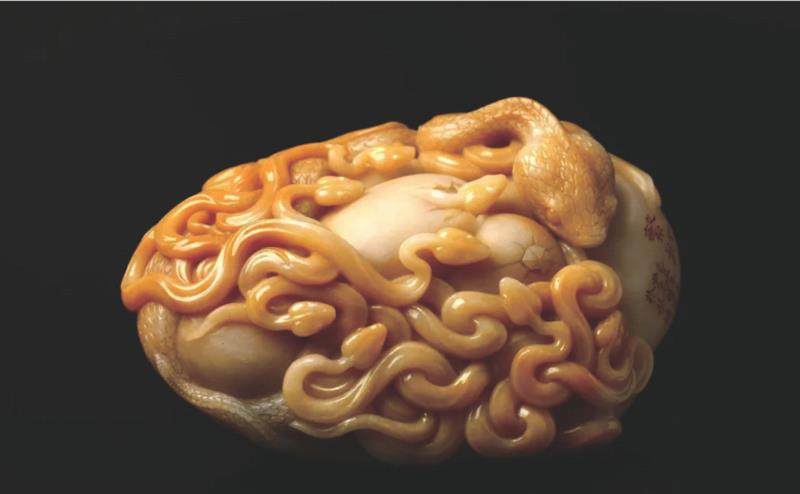

非遗 | 尹志强:玉蕴华夏匠心永传

非遗 | 尹志强:玉蕴华夏匠心永传

-

非遗 | 玉雕技艺:石上生花 传承千年匠心

非遗 | 玉雕技艺:石上生花 传承千年匠心

-

赏析 | 诗画交响里的千年文脉

赏析 | 诗画交响里的千年文脉

-

赏析 | 王靖摄影作品

赏析 | 王靖摄影作品

-

赏析 | 刘群玉摄影作品

赏析 | 刘群玉摄影作品

-

前沿 | 民族舞蹈赋能乡村振兴研究

前沿 | 民族舞蹈赋能乡村振兴研究

-

前沿 | 数字人文视域下万载雄舞史料补遗研究

前沿 | 数字人文视域下万载雄舞史料补遗研究

-

前沿 | 凉山彝族四大方言区婚嫁歌《阿嫫妮惹》田野调查研究

前沿 | 凉山彝族四大方言区婚嫁歌《阿嫫妮惹》田野调查研究

-

前沿 | 民族酒歌素材在钢琴创作中的研究及应用

前沿 | 民族酒歌素材在钢琴创作中的研究及应用

-

前沿 | 桂西北民族舞蹈的保护与传播策略

前沿 | 桂西北民族舞蹈的保护与传播策略

-

前沿 | 二胡与藏弦胡的跨民族交流研究

前沿 | 二胡与藏弦胡的跨民族交流研究

-

前沿 | 作品分析在声乐表演艺术中的重要作用探究

前沿 | 作品分析在声乐表演艺术中的重要作用探究

-

前沿 | 流行音乐与古典音乐差异性研究

前沿 | 流行音乐与古典音乐差异性研究

-

前沿 | “笙” 演奏技法吐音之辨析探究

前沿 | “笙” 演奏技法吐音之辨析探究

-

前沿 | 当代舞蹈编导中传统文化元素的创新性运用研究

前沿 | 当代舞蹈编导中传统文化元素的创新性运用研究

-

前沿 | 扬州木版年画中地方性文化符号与艺术风格演变研究

前沿 | 扬州木版年画中地方性文化符号与艺术风格演变研究

-

前沿 | 情感传达对舞蹈表演感染力的建构机制分析

前沿 | 情感传达对舞蹈表演感染力的建构机制分析

-

前沿 | 胶州秧歌舞台的空间运用与创新探索

前沿 | 胶州秧歌舞台的空间运用与创新探索

-

前沿 | 西方古典音乐中的演奏技法探析

前沿 | 西方古典音乐中的演奏技法探析

-

前沿 | 国际标准舞与我国民族舞蹈的融合研究

前沿 | 国际标准舞与我国民族舞蹈的融合研究

-

前沿 | 油画创作中传统与现代元素的融合研究

前沿 | 油画创作中传统与现代元素的融合研究

-

前沿 | 非遗视域下中国传统手工艺的保护与传承路径研究

前沿 | 非遗视域下中国传统手工艺的保护与传承路径研究

-

前沿 | 胶州秧歌在旅游中的文化价值探索

前沿 | 胶州秧歌在旅游中的文化价值探索

-

前沿 | 声乐表演过程中演唱技巧的作用及练习策略研究

前沿 | 声乐表演过程中演唱技巧的作用及练习策略研究

登录

登录