目录

快速导航-

统一战线学研究前沿专题 | 革命与自我革命:中国共产党构建新型政党制度的路径

统一战线学研究前沿专题 | 革命与自我革命:中国共产党构建新型政党制度的路径

-

统一战线学研究前沿专题 | 全过程人民民主运转中新型政党制度的复合结构与综合功能

统一战线学研究前沿专题 | 全过程人民民主运转中新型政党制度的复合结构与综合功能

-

统一战线学研究前沿专题 | 进一步全面深化改革必须正确处理好十个辩证关系

统一战线学研究前沿专题 | 进一步全面深化改革必须正确处理好十个辩证关系

-

统一战线学研究前沿专题 | 习近平总书记关于法宝重要论述的核心要义、鲜明特质与价值意蕴

统一战线学研究前沿专题 | 习近平总书记关于法宝重要论述的核心要义、鲜明特质与价值意蕴

-

中华民族共同体学研究 | 中华民族共同体学自主知识体系建构的理论立场、核心论域与发展路向

中华民族共同体学研究 | 中华民族共同体学自主知识体系建构的理论立场、核心论域与发展路向

-

中华民族共同体学研究 | 延安时期中共中央机关报对中华民族共同体意识的内容书写、传播实践与现实启示

中华民族共同体学研究 | 延安时期中共中央机关报对中华民族共同体意识的内容书写、传播实践与现实启示

-

中华民族共同体学研究 | 青年群体铸牢中华民族共同体意识的传播创新

中华民族共同体学研究 | 青年群体铸牢中华民族共同体意识的传播创新

-

坚持正确二战史观研究 | 正确二战史观的核心要义、理论基础与构建路径

坚持正确二战史观研究 | 正确二战史观的核心要义、理论基础与构建路径

-

坚持正确二战史观研究 | 习近平抗战史观的核心要义、理论特质与实践要求

坚持正确二战史观研究 | 习近平抗战史观的核心要义、理论特质与实践要求

-

坚持正确二战史观研究 | 历史虚无主义虚无抗日战争史的样态嬗变、机理翻新与应对策略

坚持正确二战史观研究 | 历史虚无主义虚无抗日战争史的样态嬗变、机理翻新与应对策略

-

统一战线领域风险治理专题 | 澳门回归以来教材建设的 突出成就、成因探析与实践启示

统一战线领域风险治理专题 | 澳门回归以来教材建设的 突出成就、成因探析与实践启示

-

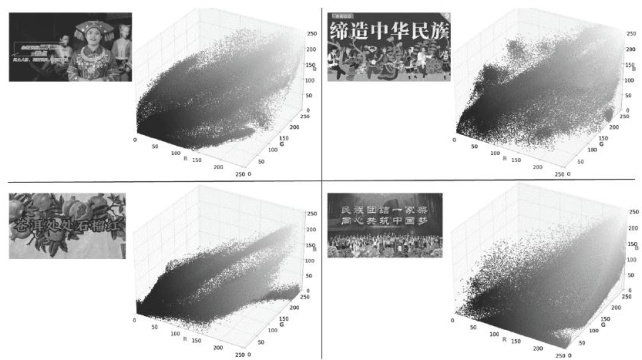

统一战线领域风险治理专题 | “信息统战”形态革新:新一代信息技术驱动的统战工作机制创新与风险治理

统一战线领域风险治理专题 | “信息统战”形态革新:新一代信息技术驱动的统战工作机制创新与风险治理

-

国际热点事件的统战观察专题 | “美国至上”:特朗普2.0时期美国联盟策略重构与中国应对

国际热点事件的统战观察专题 | “美国至上”:特朗普2.0时期美国联盟策略重构与中国应对

-

研究现状与动态 | 社科学术期刊推动统一战线话语体系构建图景:现状、不足和展望

研究现状与动态 | 社科学术期刊推动统一战线话语体系构建图景:现状、不足和展望

登录

登录